秋月観月会

| 【イベント名】 | 秋月観月会 |

| 【内容】 |

秋の気配の中情緒豊かな秋月城下町で、林流抱え大筒の披露、光月流太鼓の演奏、その他様々なステージイベントが催されます。 林流抱え大筒と光月流太鼓はともに朝倉市指定無形文化財に指定されています。 |

| 【開催日】 | 例年9月 ※令和6年度は中止になりました。 |

| 【場所】 |

秋月コミュニティセンター講堂 住所:朝倉市秋月670 地図:http://goo.gl/maps/b8gWf ※林流抱え大筒と光月流太鼓はの会場は、秋月町民広場(朝倉市秋月野鳥780)。 |

| 【アクセス】 | 甘木鉄道甘木駅より甘木観光バス秋月線で約20分。バス停「秋月」より徒歩約2分。 |

| 【お問合せ】 | 秋月コミュニティ運営協議会 (電話)0946-25-0458 |

林流抱え大筒

林流抱え大筒は、秋月の「林流抱え大筒保存会」において保存伝承が図られています。

毎年、1月の射ち初め、4月の秋月春祭り、9月の秋月観月会、12月の射ち納めなどで披露されています。

| 【名称】 | 林流抱え大筒 |

| 【種別】 | 無形文化財 |

| 【文化財指定】 | 朝倉市指定無形文化財 |

| 【指定日】 | 昭和49年1月 |

| 【概要】 |

古くは「島原の乱」にも参戦したと伝えられています。 元来秋月藩は、古来武勇を以て聞こえた藩です。 明治9年(1876)「秋月の乱」の際、秋月党砲術隊長 中野五郎三郎が大砲を持ち出しましたが、戦いに敗れ、傷ついて引き上げる途中、嘉麻市(旧嘉穂町)の縄田家にかくまわれました。 そのお礼として持っていた大筒を贈り、林流砲術を伝授したといいます。 縄田氏は、旧藩時代から伝わる林流抱え大筒の唯一の伝承者であり、現在は秋月の保存会が伝承しています。 「村雨」 「霞」 「浮舟」 「稲妻」の四つの型があります。 |

光月流太鼓

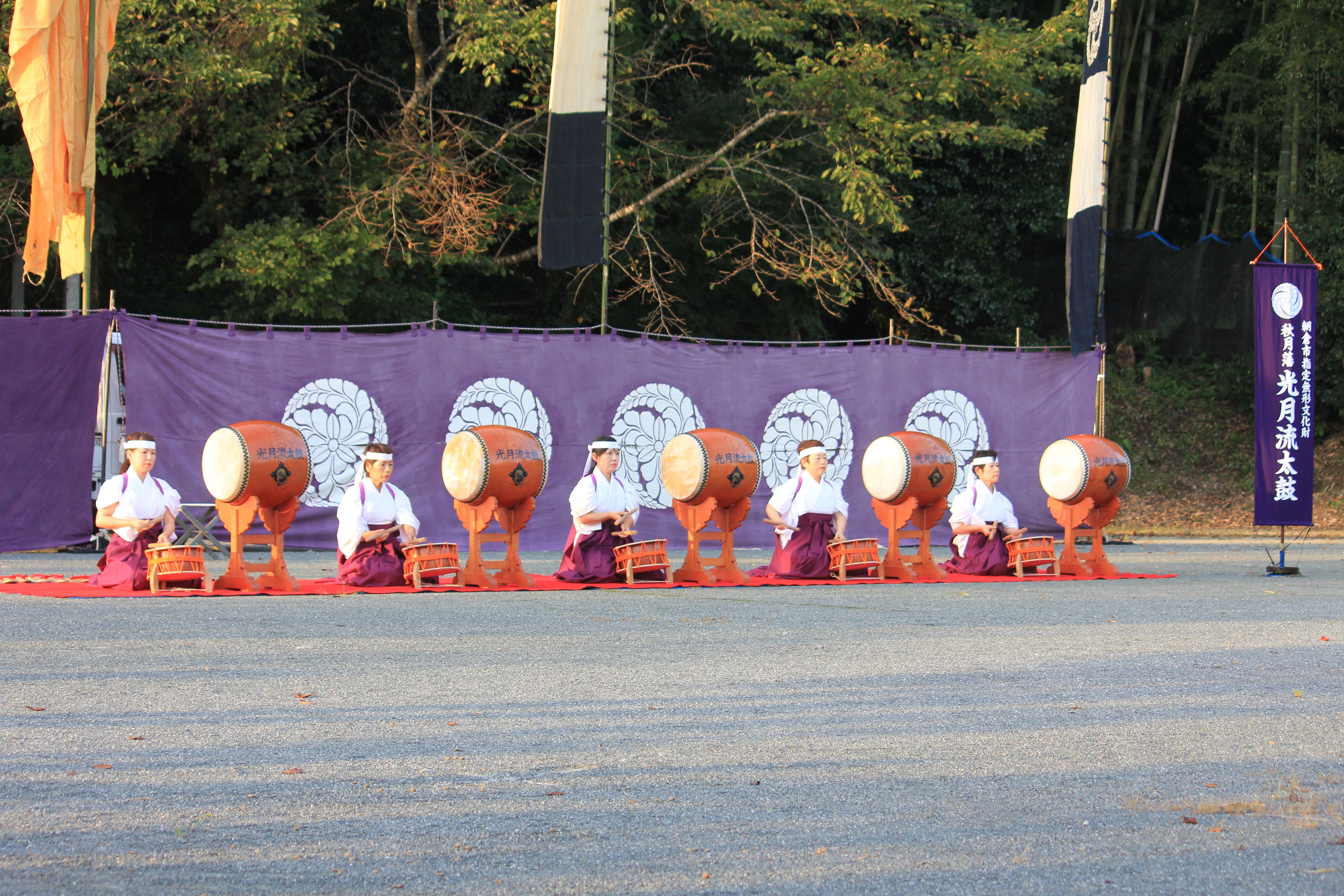

光月流太鼓は、秋月の「秋鼓会」、秋月中学校音楽部において保存伝承が図られています。

毎年、4月の秋月春祭り、9月の秋月観月会、10月の朝倉市民芸能祭などで披露されています。

| 【名称】 | 光月流太鼓 |

| 【種別】 | 無形文化財 |

| 【文化財指定】 | 朝倉市指定無形文化財 |

| 【指定日】 | 昭和49年1月 |

| 【概要】 |

寛永元年(1624)、初代福岡藩主黒田長政の三男長興が、初代秋月藩主として秋月城へご入場の際、陣太鼓の係であった警固清之進が編み出した太鼓です。 ある満月の夜、月光に照らされて打つ太鼓の撥の影からひらめいた曲打ちが殿様御意を得て、「光月流」の名を賜ったとされます。 打ち方は赤穂浪士討ち入りで有名な「山鹿流陣太鼓」の乱れ拍子の呼吸を基盤として編み出されたもので、打者はこの呼吸を忘れることなく、一の撥(流れ星)から十の撥(月の光)の十節に分かれ、陰・陽の撥を打ち分け撥に険を含まず、規定に相違なきことを堅く戒められています。 |

林流抱え大筒 |

光月流太鼓 |