○朝倉市公共下水道条例施行規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市公共下水道条例(平成18年朝倉市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

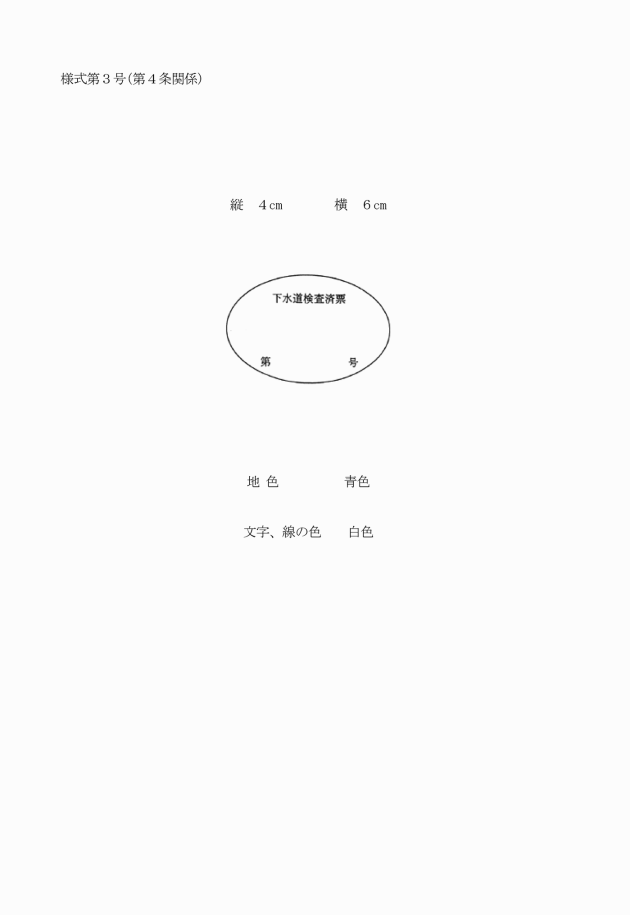

3 前項の規定による交付を受けた者は、下水道検査済票を門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

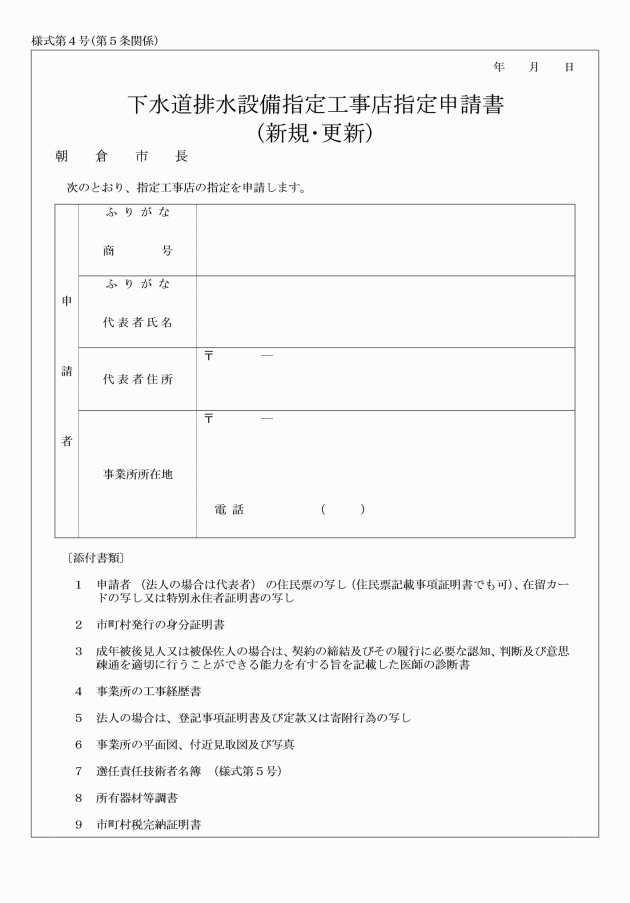

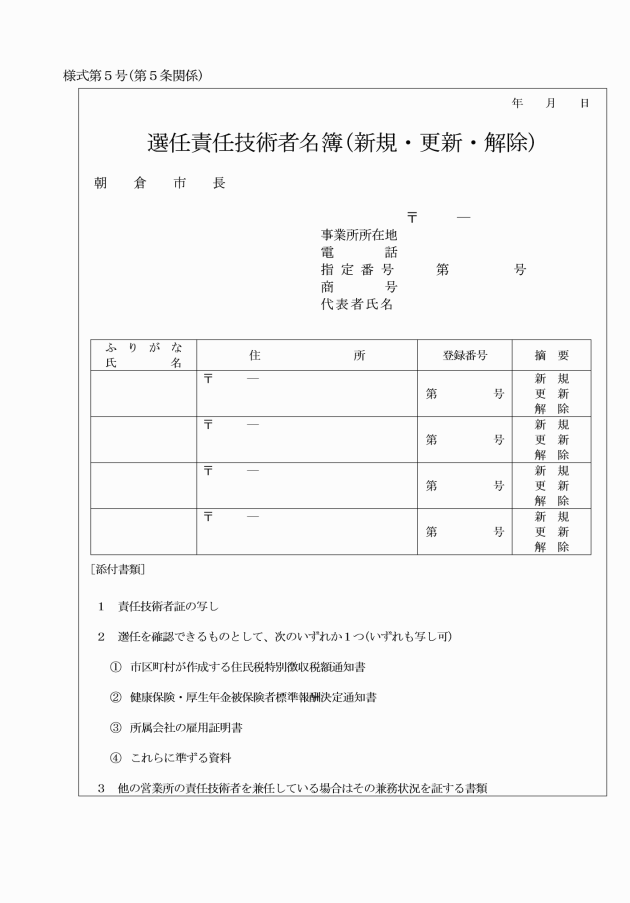

2 条例第10条第2項第4号の選任責任技術者名簿は、様式第5号によるものとする。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え11未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム

イ 動植物油脂類含有量

2 条例第30条ただし書の規程で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水は、次に掲げる物質又は項目に係る水質の下水(第6号及び第9号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排出量が50立方メートル未満のものとする。

(1) フェノール類

(2) 鉄及びその化合物(溶解性)

(3) マンガン及びその化合物(溶解性)

(4) フッ素化合物

(5) 温度

(6) 水素イオン濃度 水素指数5を超え11未満

(7) 生物化学的酸素要求量

(8) 浮遊物質量

(9) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム

イ 動植物油脂類含有量

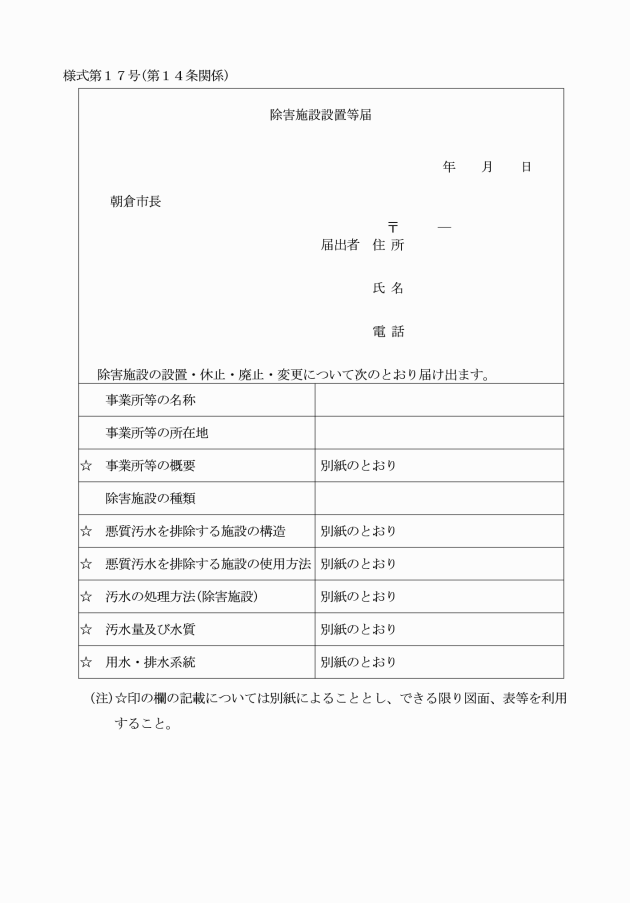

2 前項の除害施設設置等届の記載については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定の例による。

(使用料の徴収方法等)

第17条 管理者は、条例第38条第1頂の使用料の額を定めたときは、遅滞なく当該使用料の額、納付期限等を下水道使用料納入通知書により使用者に通知しなければならない。

2 条例第38条第2項の納入書は、下水道使用料納入書によるものとする。

3 使用料の納期は、毎月末日とする。ただし、12月は25日とする。

4 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、使用料の納期を変更することができる。

(使用料の算定方法等)

第18条 条例第39条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における1月当たりの汚水の量の算定方法は、次に掲げるところによる。

(1) 条例第35条の計測のための装置(以下「量水器」という。)を設置している場合は、計測した量(以下「計測量」という。)とする。

(2) 量水器を設置していない場合は、申告による人員に1人当たり5立方メートル(雑排水のみを使用する場合には2.5立方メートル)を乗じて得た量(以下「認定量」という。)とする。

2 条例第39条第2項第3号に規定する水道水及び水道水以外の水を併せて使用した場合における1月当たりの汚水の量の算定方法は、次に掲げるところによる。

(1) 量水器を設置している場合は、水道水の使用水量に計測量を加算した量とする。

3 計測量は翌月初めの検針の量とし、認定量は毎月末日の人員により算定する。ただし、月の末日以外の日に使用を休止し、又は廃止した場合は、その休止し、又は廃止した日の計測量及び人員による。

4 同一敷地内おいて一般住宅に事業所等(排水設備を備えたものに限る。)を併せもつ建築物の一般住宅及び事業所等の両方を下水道に接続している場合における基本使用料は、一般住宅及び事業所等それぞれに対し条例別表に定める額を加算した額とする。

5 月の中途において、排水施設の使用を開始したときの使用料は翌月分からとし、廃止し、又は休止していた施設の使用を再開したときの使用料は次に掲げるとおりとする。

(1) 基本使用料 条例別表に定める額を日割計算して得た額

(2) 従量使用料 水道水の使用水量及び計測量はその量、認定量はそれを日割計算して得た量により算出される額

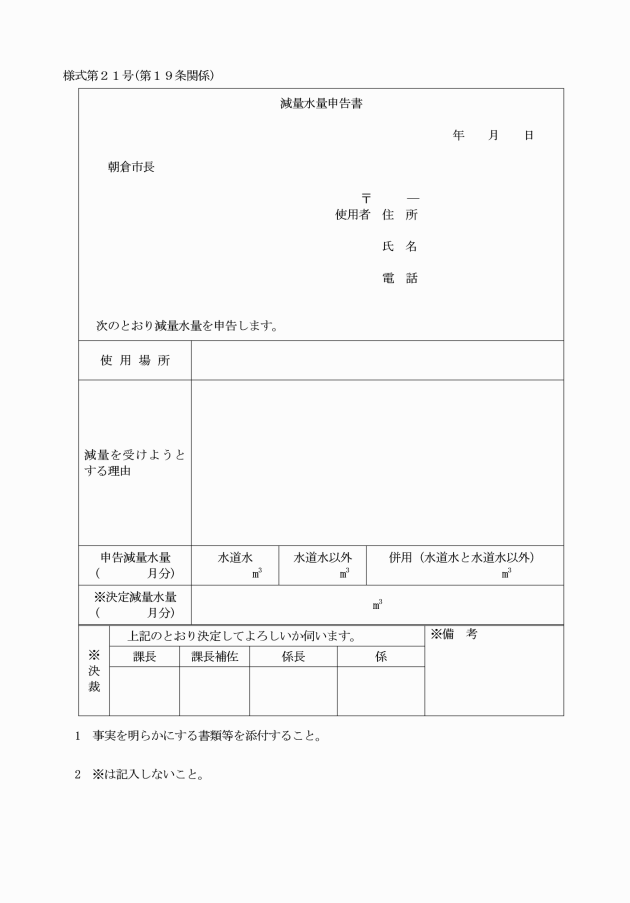

(減量水量の申告)

第19条 漏水又は業務等により排水施設に排除されない汚水の量(以下「減量水量」という。)があると管理者が認めたときは、使用者は、減量水量申告書(様式第21号)により申告することができる。この場合においては、その事実を明らかにする書類等を添付しなければならない。

2 減量水量申告書に記載する減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。

(使用料の精算)

第21条 使用者が使用料を納付完了後において、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。

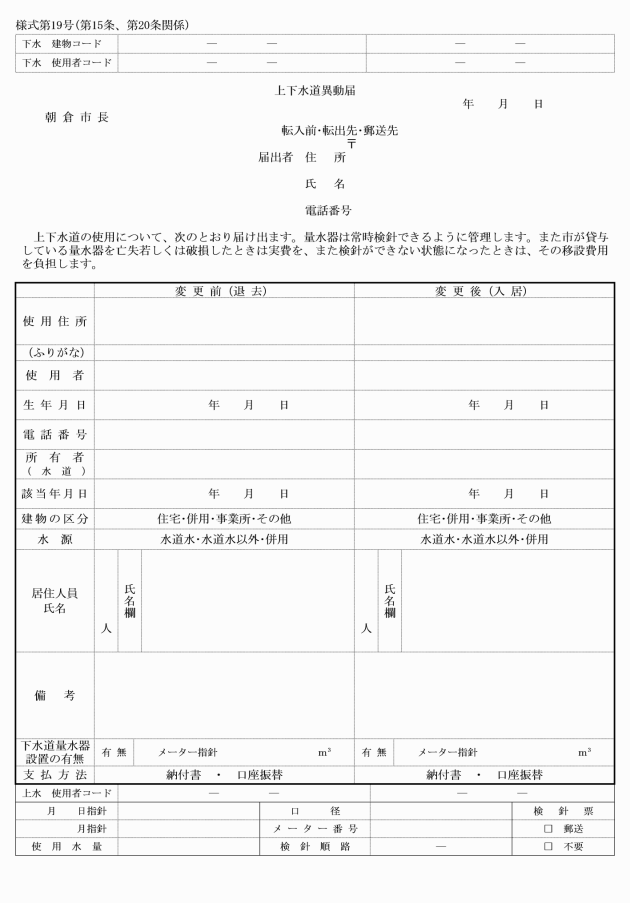

3 公共下水道の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の日は、当該休止、廃止又は変更の届出の日とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、当該事実の発生の日とすることができる。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合は、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第24条 条例第41条第5号の規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第25条 条例第42条第1号の規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第26条 条例第43条第2号の規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する道管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第27条 条例第45条第6号の規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

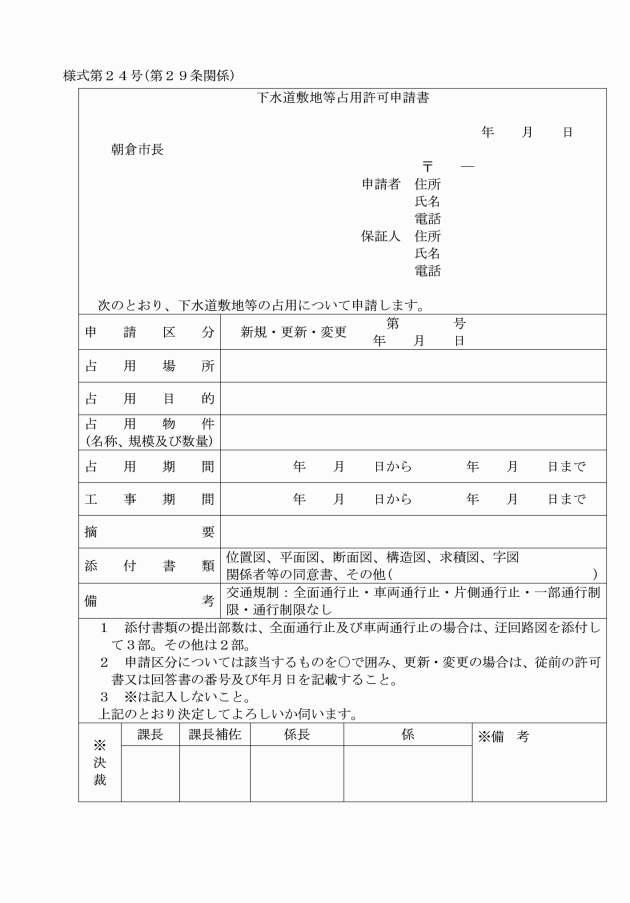

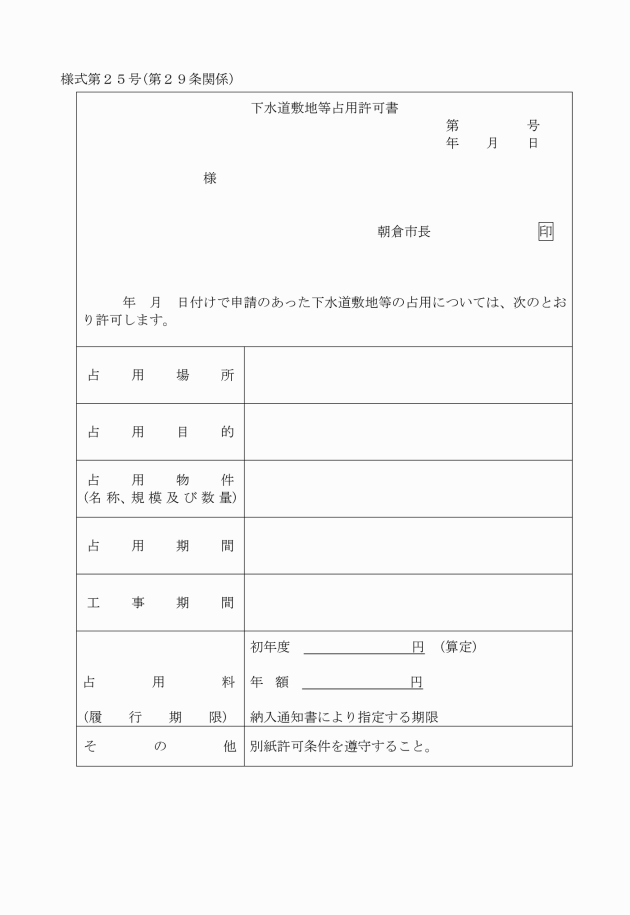

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(1) 物件を設ける場所を表示した位置図、平面図、断面図、構造図、求積図及び字図

(2) 占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類

(1) 災害等により納付が困難な場合

(2) その他管理者が必要があると認めた場合

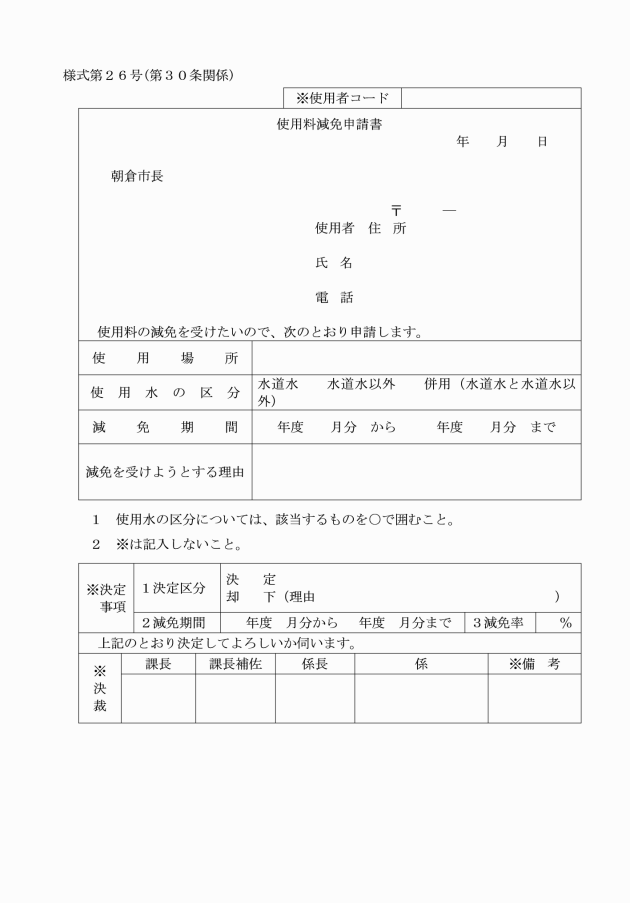

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第26号)により管理者に申請しなければならない。

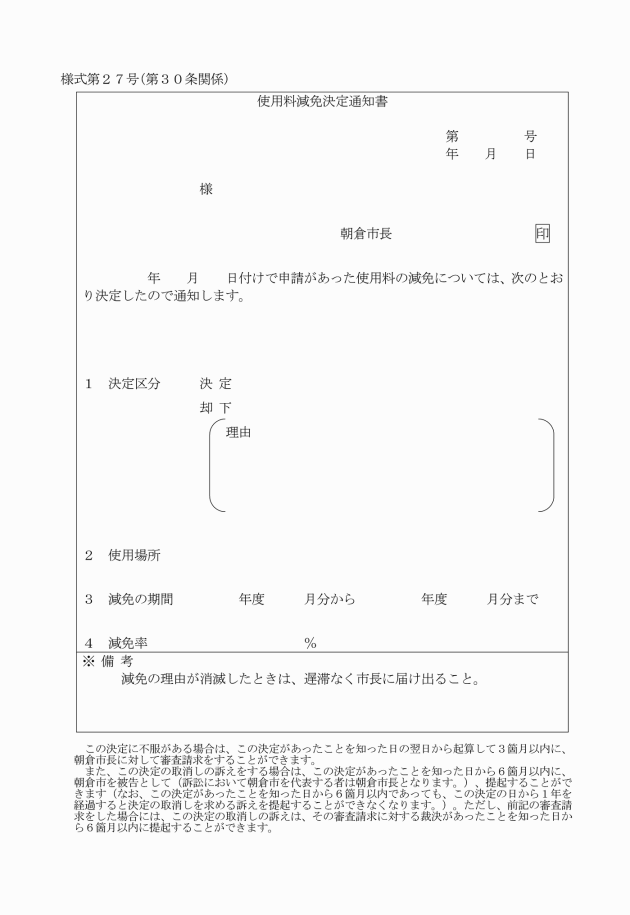

4 使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、前項の規定による届出がないとき、又は虚偽により減免を受けたことを確認したときは、減免を取り消すことができる。

(その他)

第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の朝倉市公共下水道条例施行規則(平成18年朝倉市規則第117号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はそれぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成31年下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和元年下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和5年企業会計管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和6年企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年企管規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。