・本大会案内 終了

・藩校教育シンポジウム 終了

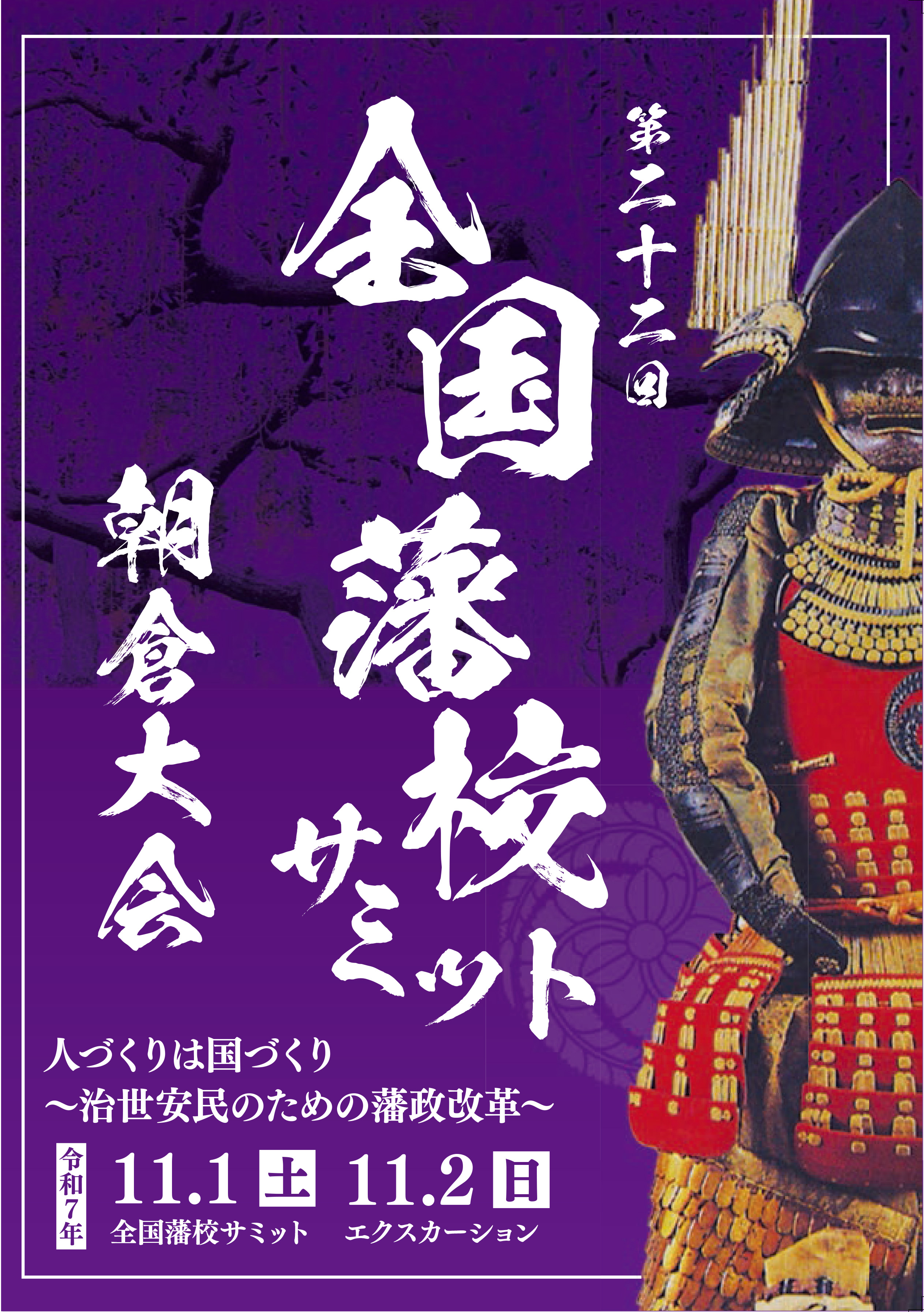

第22回全国藩校サミット朝倉大会 人づくりは国づくり ~治世安民のための藩政改革~ 終了

江戸時代に、諸藩が藩士の子弟や有為な人材を教育するために設立した学校です。

7歳~8歳で入校し、14歳~15歳から武芸を学び文武両道を実践します。教育は四書五経を主とし、蘭学や医学を教える藩もありました。

福岡県には、福岡藩が開いた「修猷館」、秋月藩の「稽古館」、久留米藩の「明善堂」、柳川藩の「伝習館」、三池藩の「修道館」、豊津藩の「育徳館」

が存在し、今日まで名前が残っている藩校もあります。

藩校サミットとは?

藩校サミットは、全国各地に伝わる藩校の伝統や精神を現代の視点で再評価し、時代に活かすことを目的として平成14年(2002)から開催されています。

令和5年(2023)に秋月藩が成立して400年目を迎えました。秋月藩の尚武の精神と人材を育成するための藩校「稽古館」を顕彰し、後世に伝えるために、

令和7年(2025)11月1日(土)2日(日)に全国藩校サミット朝倉大会を開催いたします。

秋月藩藩校「稽古館」

秋月藩7代藩主、黒田長堅は秋月藩の学問所「稽古亭」を設置しました。長堅が早世すると、8代藩主に高鍋藩から養子を迎えます。

名君と言われた高鍋藩7代藩主秋月種茂を父に、米沢藩9代藩主上杉鷹山を叔父にもつ秋月幸三郎は8代藩主黒田長舒となり改革を行います。

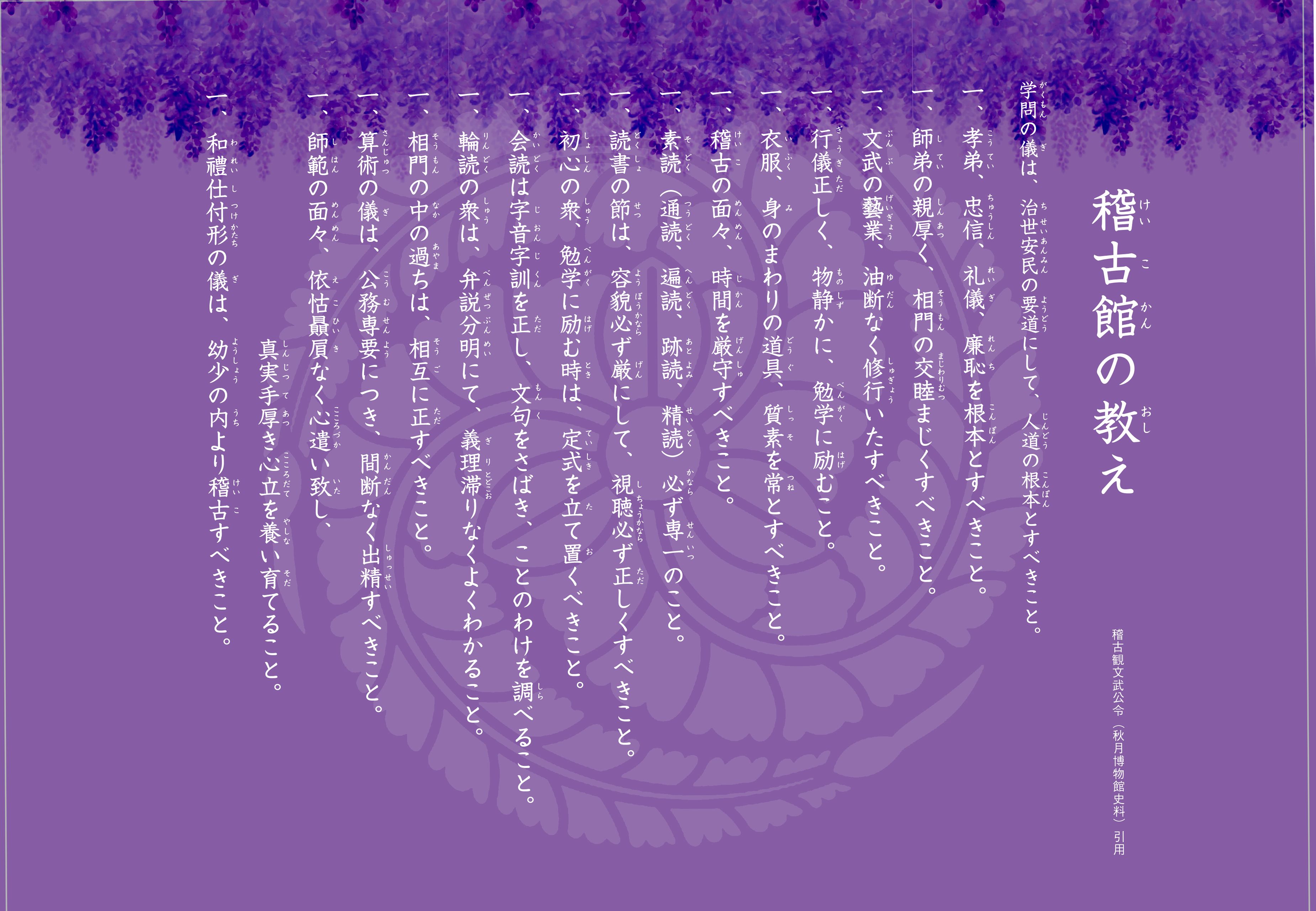

その改革の中で稽古亭を稽古観(後に稽古館)として整備し、充実を図るため「稽古館文武公令」を発し、

「学問の儀は治世安民の要道にして人道の根本」としました。人づくりは国づくり。学問は治世安民のためにあるもので、藩校教育を振興することにより

人材を育成し、殖産興業、福祉、医療の充実、社会資本の整備などの藩政改革をすすめました。

この結果、秋月藩医緒方春朔による種痘の成功や、渋沢栄一にも影響を与えたと言われる「論語語由」の発刊につながりました。

藩校「稽古館」の教育理念は、「稽古館の教え」として現代の学校教育に受け継がれています。

プログラム

令和7年11月1日(土)

(1)藩校活動報告

藩校関係者による活動事例報告。

会場:朝倉市総合市民センター(ピーポート甘木)大ホール

時間:10:00~11:00

※一般の方も参加可能です。

(2)藩主会議

旧藩関係者が集合し、藩校サミット本大会に上程する「朝倉宣言」を審議する。

会場:朝倉市総合市民センター(ピーポート甘木)第4・5学習室

時間:11:30~12:30

※本会議は御当主限定で実施いたします。

(3)藩校サミット本大会

一般市民を対象に、秋月藩校「稽古館」の教育理念や功績などを紹介し、藩校教育の再評価と現在の教育への提言を行えるような内容。

会場:朝倉市総合市民センター(ピーポート甘木)大ホール

時間:13:00~17:30

内容:基調講演(講師:歴史作家 河合敦氏) 他

▼ダイジェスト映像

令和7年11月2日(日)

(5)エクスカーション

視察場所:秋月黒田家の里を訪ねる(朝倉市秋月博物館、秋月城跡周辺)

※秋月城下町での移動は徒歩となります。(約3km)

時間:9:30~ ※昼食あり

「エクスカーション」につきましては、参加申込みの受付を終了いたしました。

多数のお申込みをいただき、誠にありがとうございました。

当日はエクスカーションの一環として秋月城跡において「林流抱え大筒」および「光月流太鼓」の披露を予定しております。

これらの披露は、事前にお申込みいただいていない方もご見学いただけます。

詳細は以下のページをご覧ください。

基調講演講師

河合 敦氏

歴史作家。多摩大学客員教授。高校教師の経験を活かし、日本史をわかりやすく解説。講演・執筆をはじめ、

日本テレビ「世界一受けたい授業」、NHK「歴史探偵」等テレビ出演多数。

チラシ

問い合わせ先

全国藩校サミット朝倉大会実行委員会 事務局 (朝倉市文化・生涯学習課 文化財係内)

TEL:0946-28-7341(直通)

e-mail:bunka-zai@city.asakura.lg.jp

おはなし源氏物語 藩校サミット関連イベント

源氏物語の世界をたのしくおもしろく味わってみませんか?

この講座は、源氏物語を朗読したり、学問的に解釈したりするのではなく、平安時代の宮中や邸での行事・日常生活の説明を交えながら、わかりやすくお話する会です。源氏物語54帖から選りすぐりの話を7回に分けて解説します。

1回だけの参加も大歓迎です。

詳細

日程(全7回)

令和7年6月29日(日) 終了

7月27日(日) 終了

8月24日(日) 終了

9月28日(日) 終了

11月23日(日) 終了

令和8年1月25日(日) 終了

2月22日(日)

時間:14:00~16:00

会場:秋月博物館 市民交流棟

(福岡県朝倉市秋月野鳥532)

参加費:無料

チラシ

問い合わせ先

秋月ルネサンス協議会 担当:泉

TEL:090-7389-7747

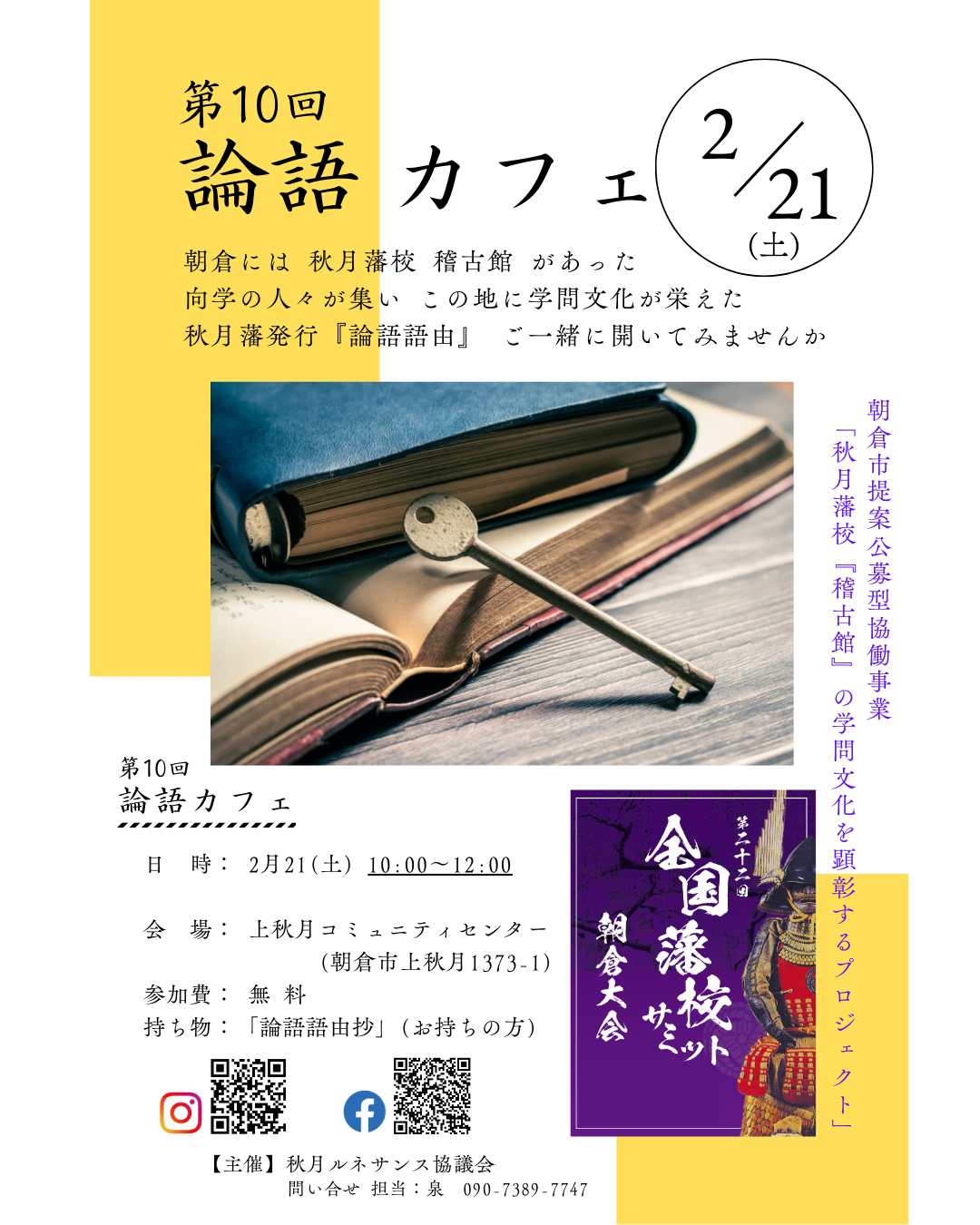

論語カフェ 藩校サミット関連イベント

秋月には秋月藩校 稽古館 がありました。向学の人々が集い、この地に学問文化が栄えました。

秋月藩発行「論語語由」 ご一緒に開いてみませんか。

詳細

令和8年2月21日(土)

時間:10:00~12:00

会場:上秋月コミュニティセンター

(朝倉市上秋月1373-1)

参加費:無料

持ち物:「論語語由抄」(お持ちの方)

チラシ

問い合わせ先

秋月ルネサンス協議会 担当:泉

TEL:090-7389-7747

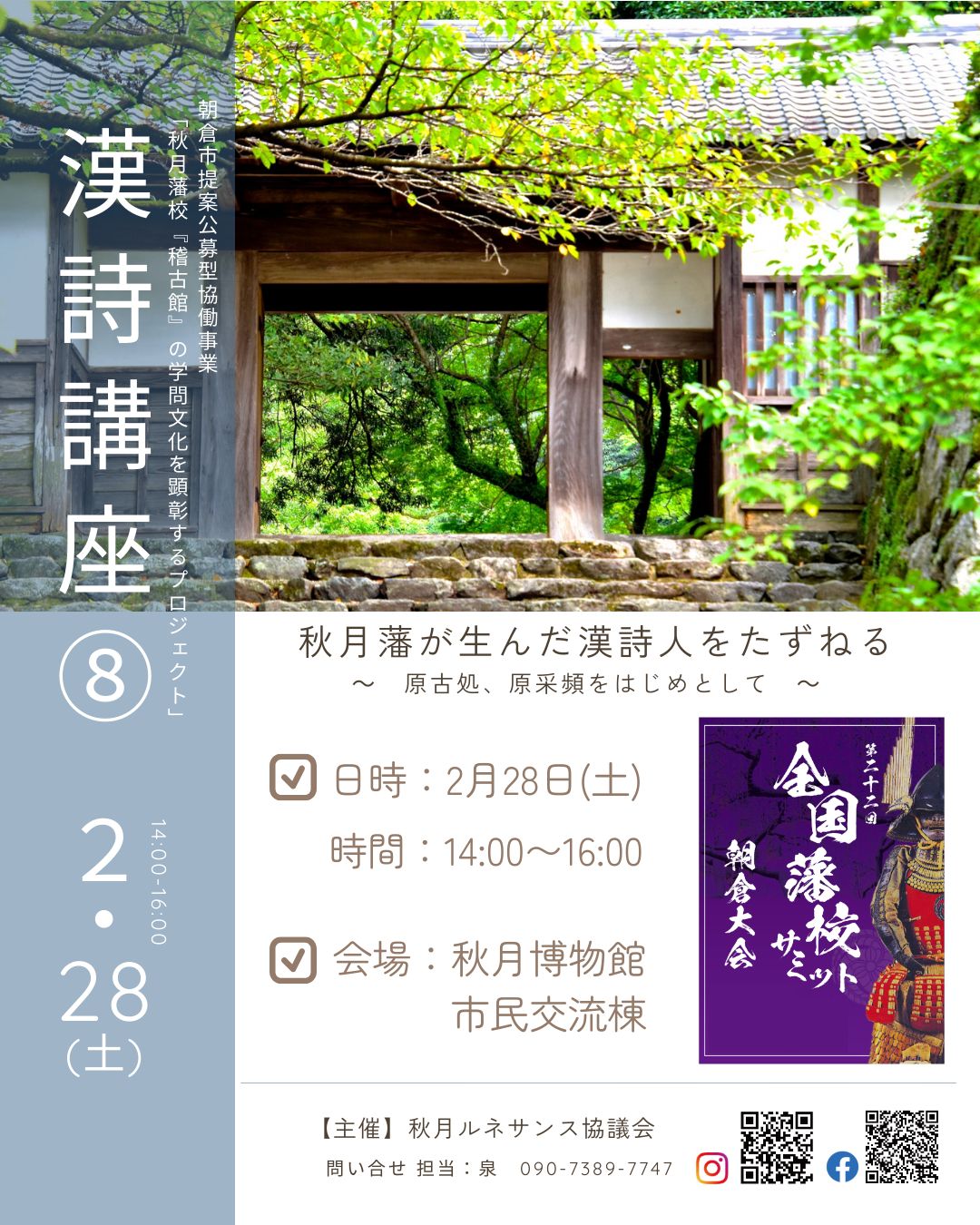

漢詩講座 藩校サミット関連イベント

秋月藩が生んだ漢詩人をたずねます。~原古処、原采頻をはじめとして~

詳細

令和8年2月28日(土)

時間:14:00~16:00

会場:秋月博物館 市民交流棟

チラシ

問い合わせ先

秋月ルネサンス協議会 担当:泉

TEL:090-7389-7747

藩校教育シンポジウム 終了

朝倉市提案公募型協働事業「秋月藩校『稽古館』の学問分野を顕彰するプロジェクト」

詳 細

令和7年8月3日(日)

時間:13:00~(受付)

13:30~16:45(本シンポジウム)

会場:朝倉市甘木地域センター フレアス甘木多目的ホール

(朝倉市甘木764-21)

チラシ