子宮頚がんワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)接種について

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

朝倉市では、予防接種法に基づき、ヒトパピローマウイルス(HPV)への感染を防ぐワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という)の定期予防接種を実施しています。

子宮頸がん予防ワクチンは、開始当初、接種後に副反応が残る事例が報告されたため、厚生労働省が検討した結果、平成25年6月から積極的勧奨を差し控えていました。その後、国の「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」において検討がなされ、最新の知見を踏まえ、ワクチンの安全性と有効性が確認されたため、令和4年4月から積極的勧奨を再開することとなりました。なお、対象者のうち接種を希望される方は、厚生労働省ホームページをご覧いただき、有効性とリスクを理解した上で接種をしてください。

お知らせ

【平成9年度生まれ~平成19年度生まれの女子の方へ】

平成9年度~平成19年度生まれまで(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)の女性の中に、子宮頸がん予防ワクチンの積極的受診勧奨の差し控えにより接種を逃した方がいます。公平な接種機会を確保する観点から、時限的に従来の接種年齢を超えて接種を行うこと(以下「キャッチアップ接種」という)となりました。

【令和5年4月1日より9価ワクチン(シルガード9)が定期予防接種で接種できるようになりました】

⇒9価HPVワクチン接種のお知らせリーフレット(定期接種版)

定期予防接種について

対象者

小学6年生 ~ 高校1年生相当の年齢の女子

(望ましい接種時期:中学1年生相当の年齢の女子)

なお、接種機会の確保の観点から、キャッチアップ接種の期間中に定期接種の対象から新たに外れる世代についても、順次キャッチアップ接種接種の対象者となります。

接種回数

3回(接種するワクチン、接種時の年齢によっては2回)

キャッチアップ接種

子宮頸がん予防ワクチンの定期予防接種については、国の積極的受診勧奨の差し控えにより接種を逃し、未接種あるいは接種回数が不十分である人がいます。接種機会を逃した次の対象者は、不足分の接種を無料で受けることが出来ます。

対象者

次の2つの満たす方

・平成9年度生まれ~平成19年度生まれの女子(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)

・過去に子宮頸がん予防ワクチンの接種を合計3回受けていない

期間

令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間

※キャッチアップ対象者及び定期接種対象者の最終学年(高校1年生)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日のキャッチアップ接種対象期間中に1回以上接種した方については、期間を令和8年3月31日まで(1年間)延長します。

接種回数

1~3回(不足している回数分)

子宮頸がん予防ワクチンの任意接種の払い戻しについて

子宮頸がん予防ワクチンの積極的受診勧奨の差し控えにより、定期予防接種の機会を逃がした方(キャッチアップ接種対象者)が、定期予防接種の年齢(小学6年生~高校1年生相当)を過ぎて、令和4年3月までに任意接種として自費で接種した、接種費用の払い戻しを上限額の範囲内で実施します。詳しくは、「子宮頸がん予防ワクチンの任意接種費用の払い戻しについて 」(内部リンク)をご覧ください。

子宮頸がん予防ワクチンの接種方法

1.事前に、このホームページや厚生労働省のリーフレットを確認し、ワクチンの有効性及び安全性等について十分にご理解を頂いた上で、接種

について判断してください。

2.朝倉市内の子宮頸がん予防接種実施医療機関の中からご希望の医療機関を選び、事前に電話で予約をしてください。

3.予診票は下記医療機関に備え付けていますので、接種当日必要事項を記載してください。

※13歳未満の方は、接種当日必ず保護者の同伴が必要です。

13歳以上の方は、予診票の保護者同意欄及び同意書「子宮頸がん予防ワクチン接種を受けるに当たっての説明及び保護者同意書」に保護者の同意の署名がある場合

のみ、保護者の同伴は不要です。

実施医療機関

※市外の医療機関で予防接種を受ける場合は、下記のホームページをご覧ください。

「市外、県外の医療機関で定期予防接種を受ける場合」(内部リンク)をご覧ください。

接種に必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証などの住所、年齢が確認できる書類)

・母子健康手帳

・予診票(市内医療機関には備え付けています)

※市外、県外の医療機関で接種される場合は、関連ページ「定期予防接種様式ダウンロード」(内部リンク)よりダウンロードされるか、健康課窓口でお渡しします。

ワクチンの種類と標準的な接種スケジュール

子宮頸がん予防ワクチンには、3類のワクチンがあり、種類によって接種間隔が異なります。

2価ワクチン(サーバリックス):1回目より1ヵ月の間隔をおいて2回目の接種を行った後、1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて3回目の接種を行います。

4価ワクチン(ガーダシル):1回目より2ヵ月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて3回目の接種を行います。

9価ワクチン(シルガード9)

第1回目の接種時に15歳未満(15歳の誕生日の前日まで)の人:6ヵ月の間隔をおいて2回接種を行います。

第1回目の接種時に15歳以上の人:1回目より2カ月の間隔をおいて2回目の接種を行った後、1回目から6カ月の間隔をおいて3回目の接種を行います。

ワクチンの有効性とリスクについて

【ワクチンの効果】

子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。子宮頸がん予防ワクチンを導入することにより、子宮頸がんの前がん病変を予防する効果が示されています。また、接種が進んでいる一部の国では、子宮頸がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。

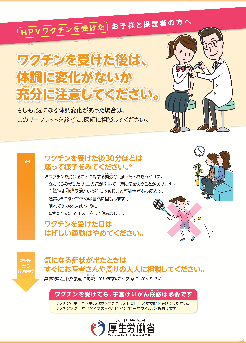

【ワクチンのリスク】

多くの人に、接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。

また、まれですが、ワクチンの接種を受けた後に重い症状(呼吸困難やじんましん、手足の力が入りにくい、頭痛・嘔吐・意識低下)が起こることがあります。また、広い範囲に広がる痛みや、手足の動かしにくさ、不随意運動(動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまうこと)などを中心とする多様な症状が起きたことが報告されています。

詳しくは、厚生労働省ホームページ及び下記のリーフレットをごらんください。

ワクチン接種後に生じた症状の相談について

子宮頸がん予防ワクチンワクチン接種後に気になる症状が生じた場合は、まずは接種を行った医師にご相談ください。また、ワクチン接種後に生じた症状等に関する相談窓口が下記のとおり設置されています。

厚生労働省 相談窓口

厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口

TEL:050-3818-2242 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。午前 9 時~午後 5 時)

福岡県 相談窓口

1.福岡県の医療、予防接種後健康被害救済制度等の概要に関する一般的な相談

福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課

TEL: 092-643-3597月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く 。午前 9 時~午後 5 時

2.福岡県内での学校生活 (通学、学習、進級・進学)に関する相談

福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課

TEL: 092-643-3922 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)午前 9 時~午後 5 時

子宮頸がん検診について

子宮頸がん予防ワクチンではすべてのヒトパピローマウイルス感染症を防ぐことは出来ません。子宮頸がんの早期発見・早期治療のため20歳を過ぎたら2年に1回は子宮頸がん検診を受診しましょう。

朝倉市では子宮頸がん検診を実施しています。詳しくは下記のホームページを参照ください。

「朝倉市住民健診のお知らせ」(内部リンク)