○朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例(平成18年朝倉市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 条例第8条ただし書に規定する軽易な修繕工事は、次に掲げるものとする。

(1) し尿排除に関係のない部分の排水管その他の修繕工事

(2) ますの据付け又はマンホールの蓋の取替え

(3) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

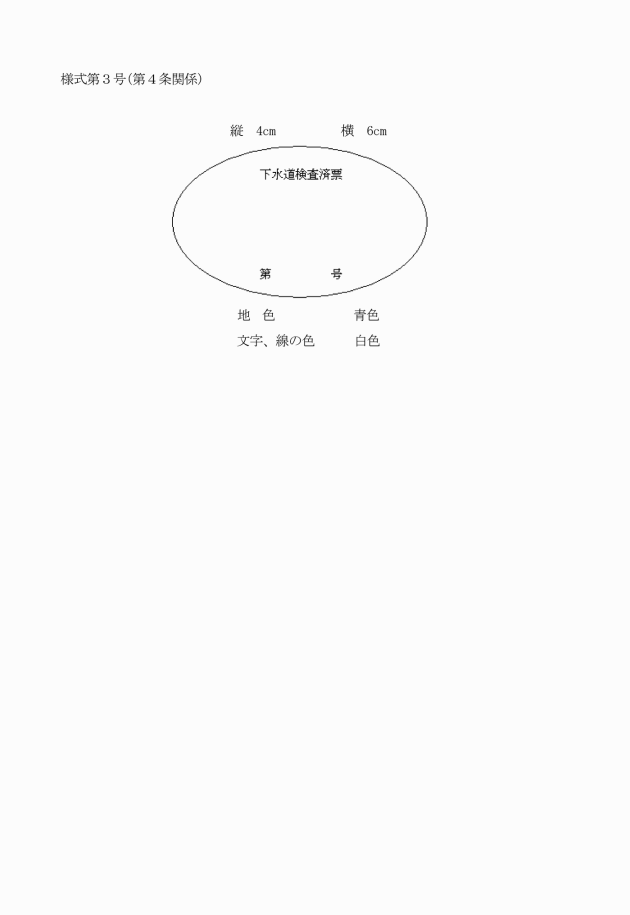

3 前項の規定による交付を受けた者は、下水道検査済票を門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(排水設備工事業者の指定)

第5条 条例第11条の規定により排水設備の新設等の工事を行うため管理者の指定を受けようとする者の手続は、朝倉市公共下水道条例(平成18年朝倉市条例第172号)及び朝倉市公共下水道条例施行規程(平成29年朝倉市下水道事業管理規程第10号)の規定の例による。

(計測のための装置の設置)

第8条 水道水以外の水(簡易水道及び専用水道の水を含む。以下同じ。)を多量に使用すると管理者が認定した事業所等の建築物の所有者又は使用者は、条例第17条の計測のための装置(以下「量水器」という。)を設置しなければならない。

(使用料の徴収方法等)

第9条 管理者は、条例第18条第1項の使用料の額を定めたときは、遅滞なく当該使用料の額、納付期限等を下水道使用料納入通知書により使用者に通知しなければならない。

2 条例第18条第2項の納入通知書は、下水道使用料納入通知書によるものとする。

3 使用料の納期は、毎月末日とする。ただし、12月は25日とする。

4 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、使用料の納期を変更することができる。

(使用料の算定方法等)

第10条 条例第19条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における1月当たりの汚水の量の算定方法は、次に掲げるところによる。

(1) 量水器を設置している場合は、計測した量(以下「計測量」という。)とする。

(2) 量水器を設置していない場合は、申告による人員に1人当たり5立方メートル(雑排水のみの使用については、2.5立方メートル)を乗じて得た量(以下「認定量」という。)とする。

2 条例第19条第2項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合における1月当たりの汚水の量の算定方法は、次に掲げるところによる。

(1) 量水器を設置している場合は、水道水の使用水量に計測量を加算した量とする。

3 計測量は翌月初めの検針の量とし、認定量は毎月末日の人員により算定する。ただし、月の末日以外の日に使用を休止し、又は廃止した場合は、その休止し、又は廃止した日の計測量及び人員による。

4 第15条第1項第4号に規定する建築物の住宅及び事業所等の両方を下水道に接続している場合における基本使用料は、住宅及び事業所等それぞれに対し条例別表第2に定める額を加算した額とする。

5 月の中途において、排水施設の使用を開始したときの使用料は翌月分からとし、廃止し、又は休止していた施設の使用を再開したときの使用料は次に掲げるとおりとする。

(1) 基本使用料 条例別表第2に定める額を日割計算して得た額

(2) 従量使用料 水道水の使用水量及び計測量はその量、認定量はそれを日割計算して得た量により算出される額

(減量水量の申告)

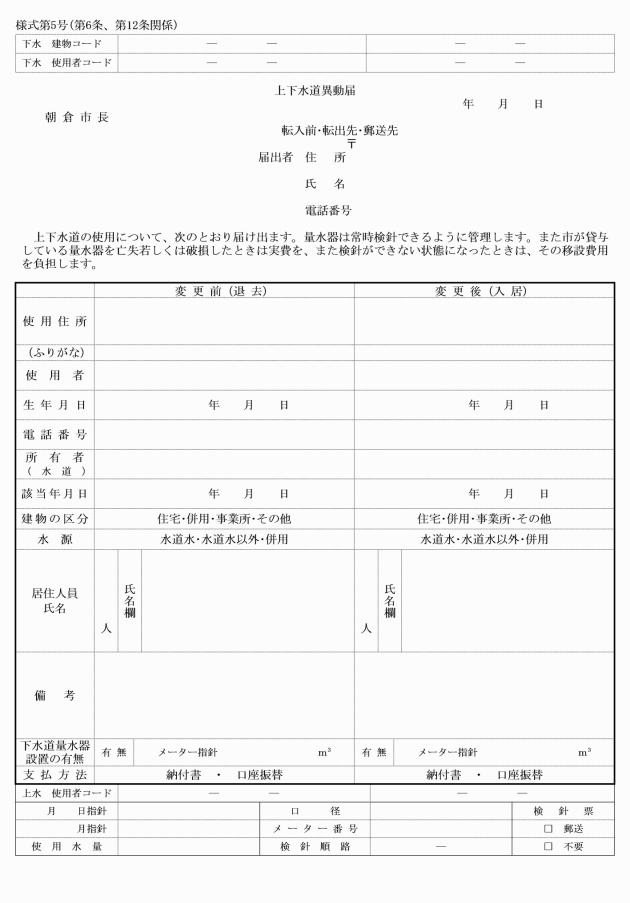

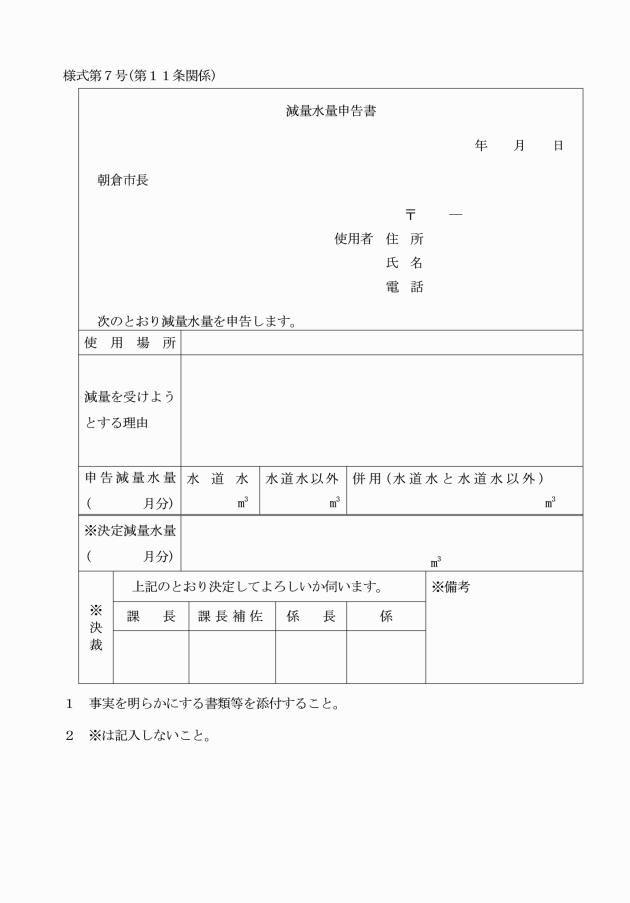

第11条 漏水又は業務等により排水施設に排除されない汚水の量(以下「減量水量」という。)があると管理者が認めたときは、使用者は減量水量申告書(様式第7号)により申告することができる。この場合においては、その事実を明らかにする書類等を添付しなければならない。

2 前項の申告書に記載する減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。

(使用料の精算)

第13条 使用者が使用料を納付完了後において、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。

3 排水施設の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の日は、当該休止、廃止又は変更の届出の日とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、当該事実の発生の日とすることができる。

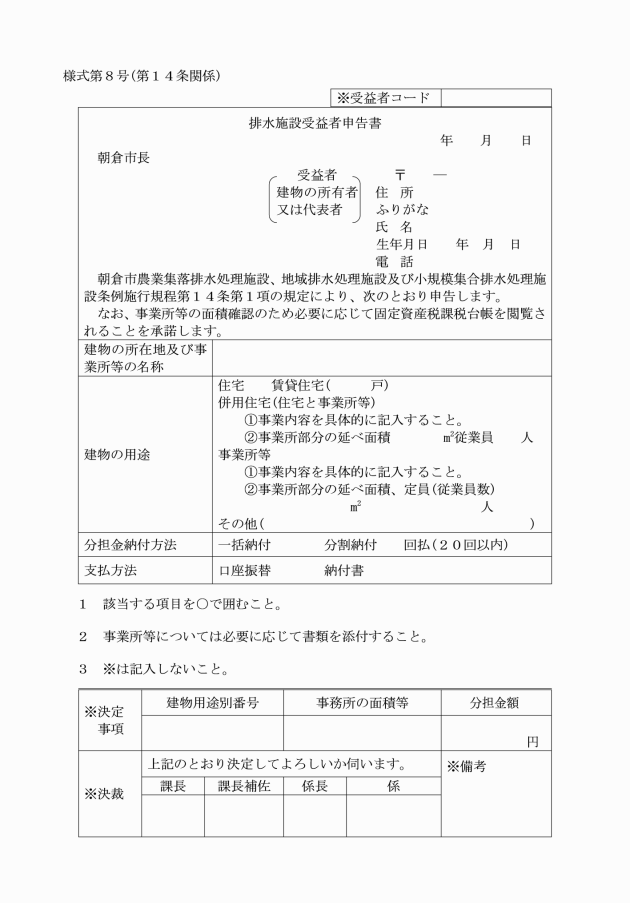

2 前項の場合において、共有者があるとき、又は共有で建築しようとするときは、代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。

(分担金算定の基準)

第15条 条例別表第3に定める建築物の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 住宅とは、1戸建て又は界壁等で区画された建物の一部で一の世帯が独立して生活を営むことができる設備を備えているものをいう。

(2) 賃貸住宅とは、前号に規定する住宅で賃貸に供するものをいう。

(3) 事業所等の建築物とは、事業活動等(耕作の事業を除く。)に伴う汚水を排出する設備を備えているものをいう。

2 条例第21条第2項の規定により分担金の額が決定した建築物の用途を建替えにより変更する場合は、その差額を一括して徴収することができる。

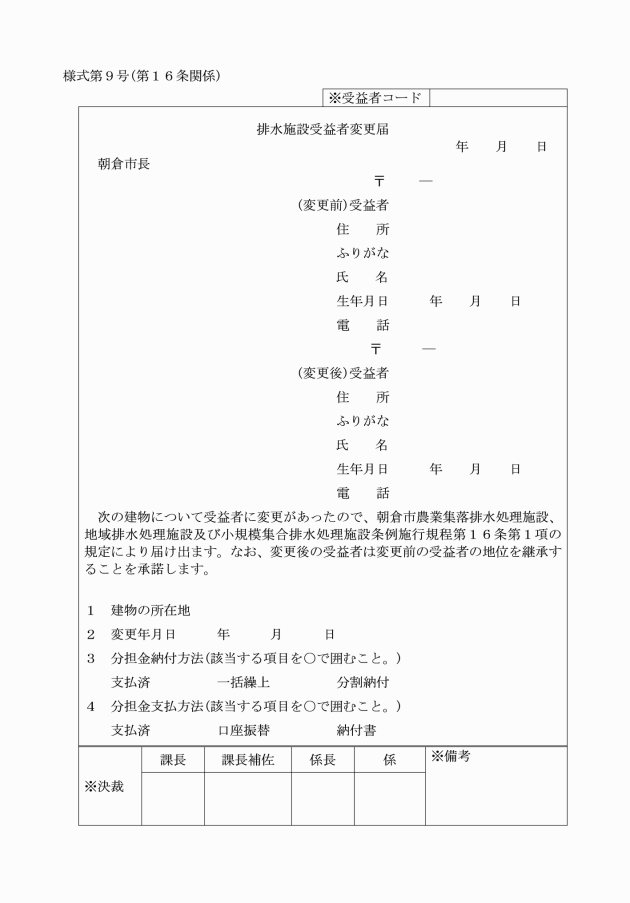

(住所等の変更)

第17条 受益者がその住所等を変更したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 条例第22条第2項ただし書の規定により受益者が分割納付を申し出たときは、分担金の額を20回以内で受益者の申し出た回数で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を、毎年度の次に掲げる納期により納付しなければならない。ただし、初回の納期は前項の規定の例による。

(1) 第1期 5月末日

(2) 第2期 8月末日

(3) 第3期 11月末日

(4) 第4期 2月末日

4 期別納付額に100円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。

5 条例第21条第1項に規定する分担金は、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収するものとする。

(繰上納付)

第19条 管理者は、分担金の額の確定した分割納付の受益者が分担金の納付残額を一括して繰上納付することを申し出たときは、これを徴収することができる。

(早期接続奨励金)

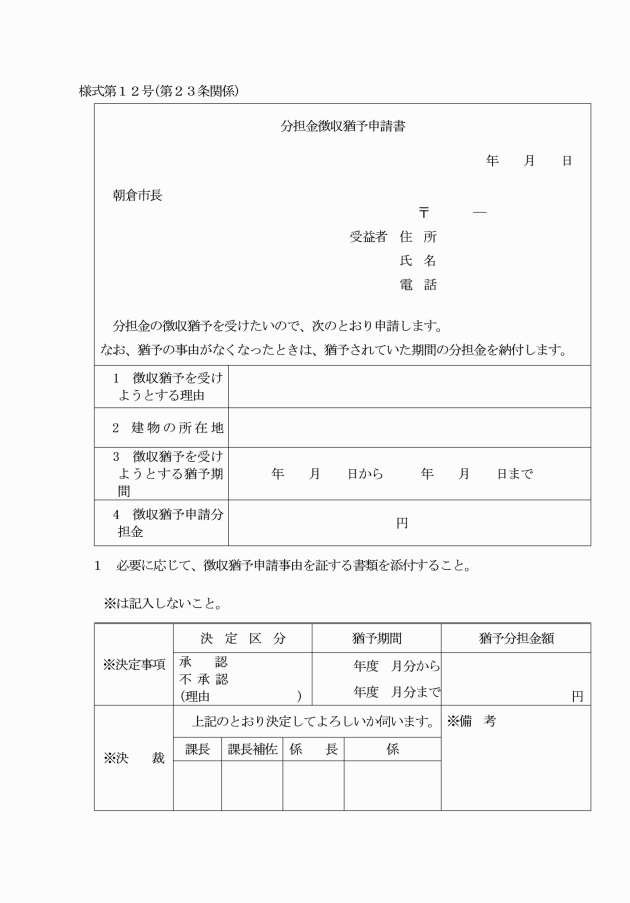

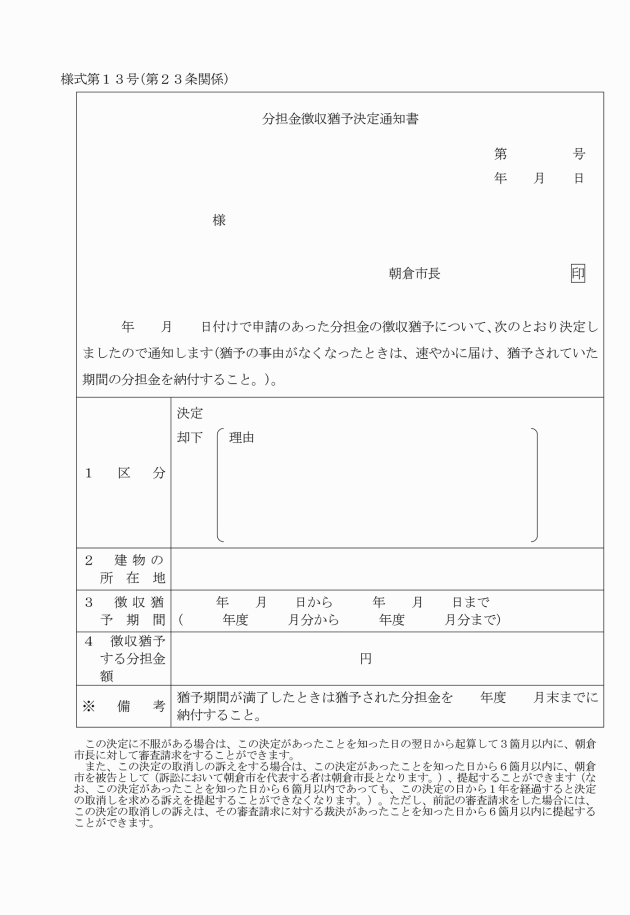

第20条 条例第23条ただし書の分担金を完納した者とは、一括徴収の場合は納期の属する年度末までに、分割納付の場合は最終納期までに納付した者をいう(分担金の徴収猶予を受けた者で最終納期までに納付した者を含む。)。

(1) 災害等により納付が困難な場合

(2) その他管理者が必要があると認めた場合

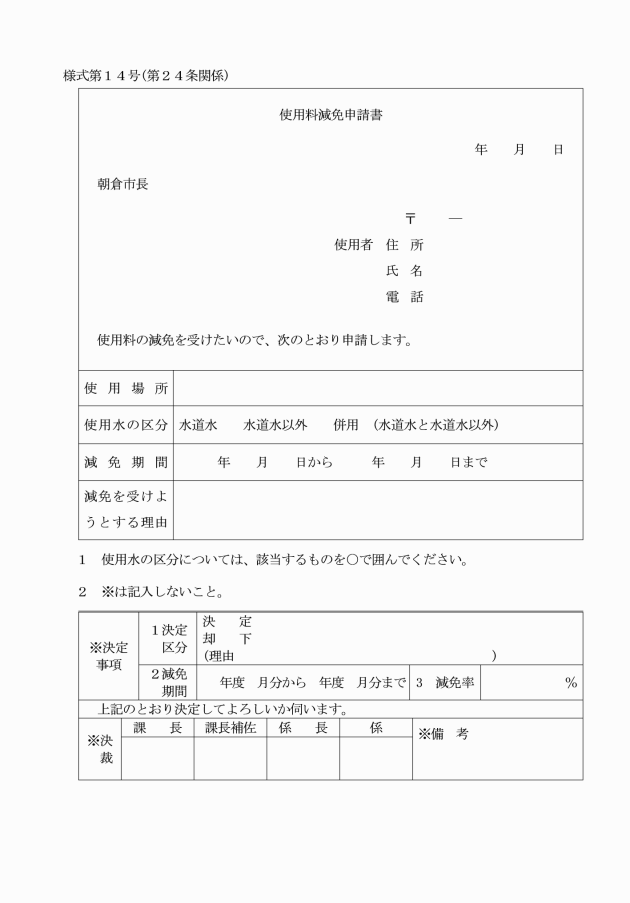

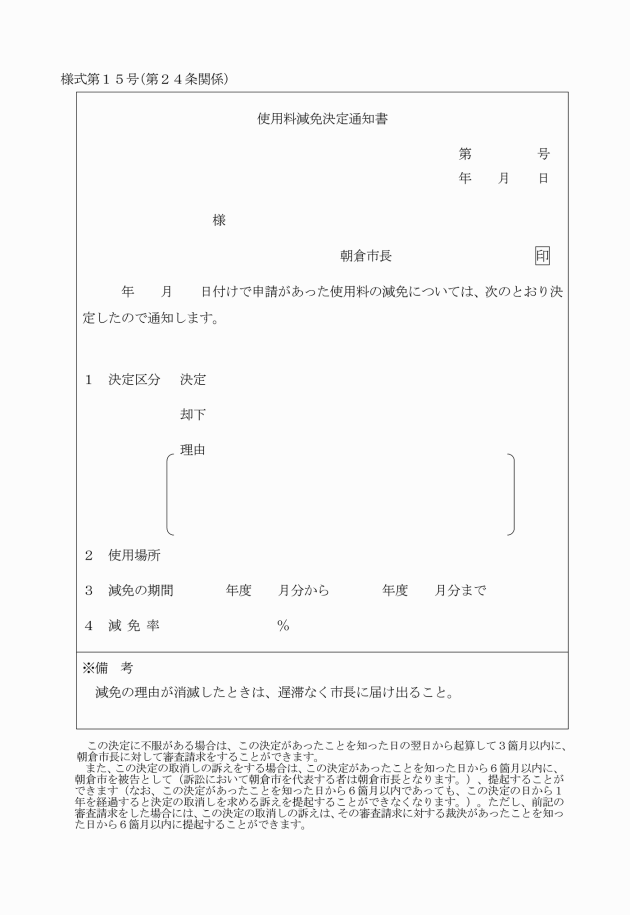

4 使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、前項の規定による届出がないとき、又は虚偽により減免を受けたことを確認したときは、減免を取り消すことができる。

(その他)

第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の朝倉市農業集落排水施設条例施行規則(平成18年朝倉市規則第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成31年下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和5年企業会計管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和6年企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

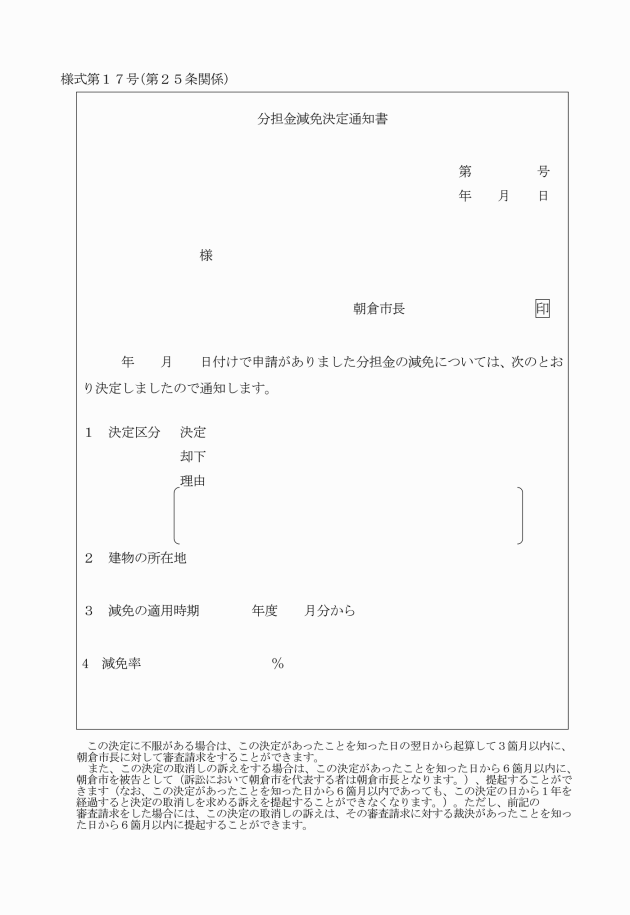

別表(第25条関係)

減免の対象となる建築物 | 減免率 (%) | 該当する主な建築物 | 備考 | |

1 国又は地方公共団体が所有又は公共の用に供している建築物 | (1) 一般庁舎の建築物 | 50 | 裁判所、検察庁、法務局、県総合庁舎、警察署等 | |

100 | 市役所庁舎 | |||

(2) 企業の用に供している建築物 | 25 | 雇用促進住宅 | ||

(3) 公務員宿舎 | 25 | 公務員宿舎、職員寮、警察官舎、県教職員住宅等 | ||

(4) 公立学校 | 75 | 県立高等学校 | ||

100 | 市立中学校、小学校等 | |||

(5) 医療・社会福祉施設の建築物 | 75 | 県立病院 | ||

100 | 市立社会福祉施設、保育園等 | |||

(6) 公営住宅 | 25 | 県営住宅 | ||

100 | 市営住宅及び集会所 | |||

(7) 地方公共団体が使用する建築物 | 75 | |||

(8) 市が所有し、又は管理する建築物等 | 100 | 防災施設、商工観光施設、社会教育・学校教育施設等 | ||

2 宗教法人の所有又は使用に係る建築物 | (1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が、同条に規定する目的のために使用する建築物 | 50 | 管理者等が住居に使用する建築物を除く。 | |

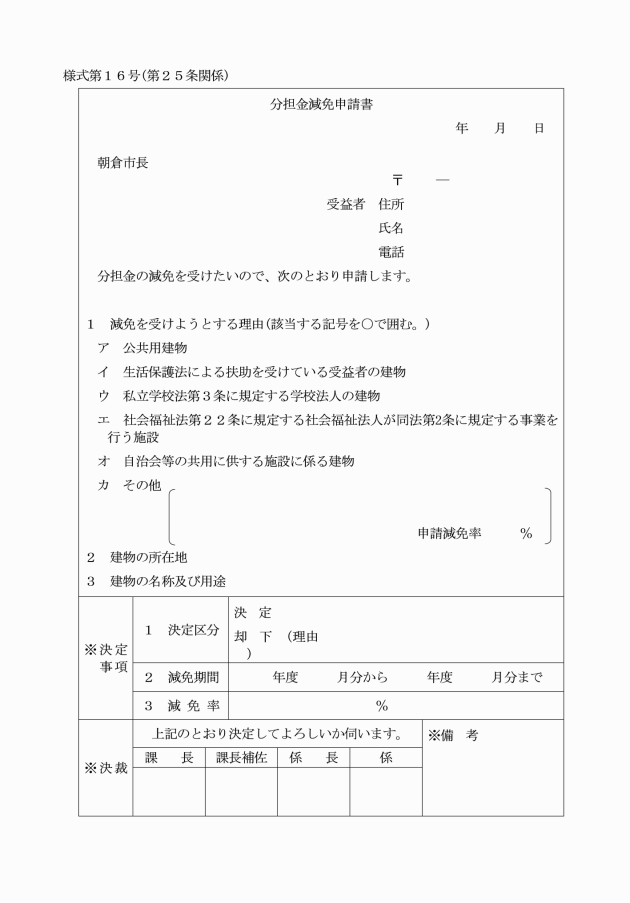

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている受益者の所有に係る建築物 | (1) 生活保護法による扶助を受けている者 | 100 | ||

4 その他状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者の所有に係る建築物 | (1) 自治会等の共用に共する施設に係る建築物 | 100 | 自治公民館、農村集落研修所 | |

(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する建築物及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設 | 75 | 保育園、幼稚園、特別養護老人ホーム、母子寮、身体障害者授産施設等 | ||

(3) その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認める建築物 | その状況により管理者が定める。 | |||